“Moderasi beragama adalah produk liberal yang mengaburkan kemurnian Islam!” tulis sebuah akun media sosial dengan 100 ribu followers, menuai ribuan like dan share. Di sisi lain, aktivis HAM mengkritik moderasi beragama sebagai “terlalu akomodatif terhadap konservatisme dan gagal membela hak-hak minoritas.” Kedua kutipan ini menunjukkan bahwa kontroversi moderasi beragama di Indonesia datang dari dua arah yang berlawanan, menciptakan polarisasi wacana yang kompleks.

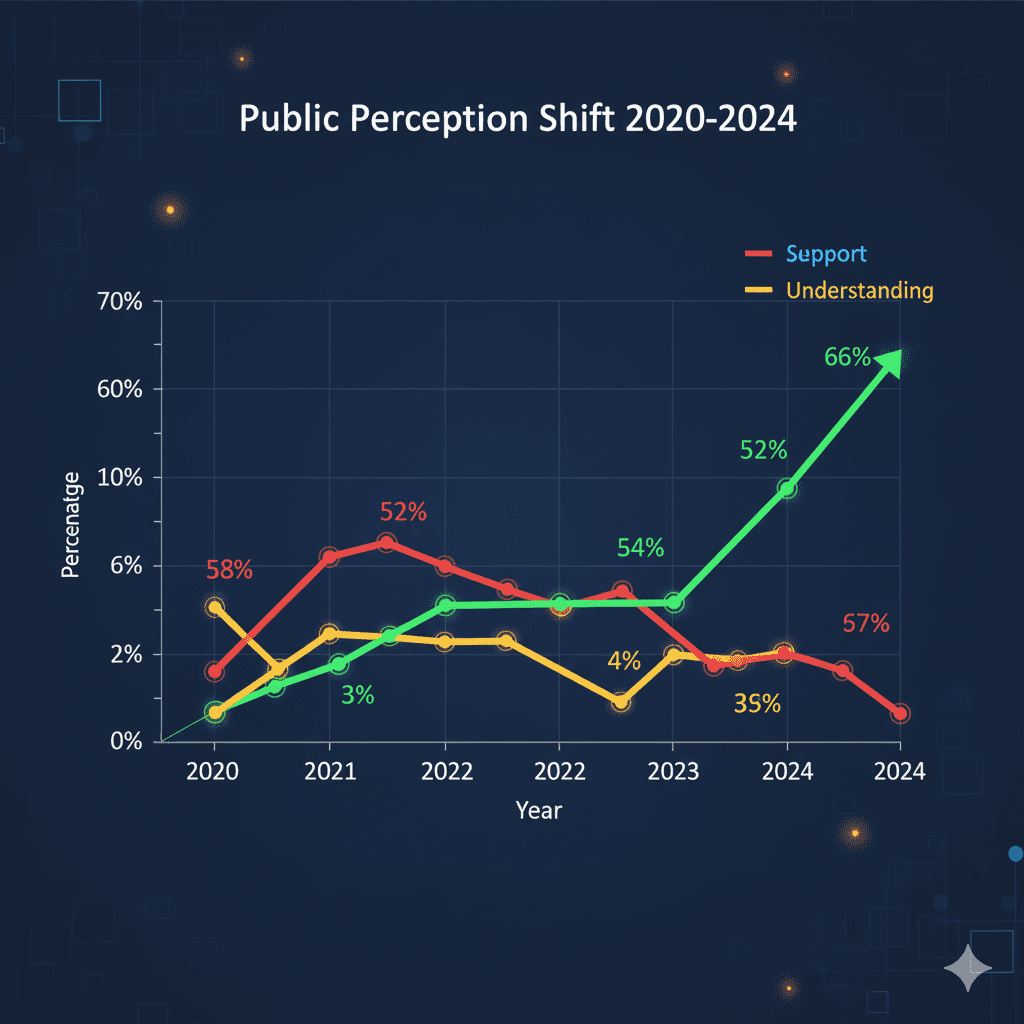

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI, 2024) menunjukkan bahwa 34 persen umat Islam Indonesia masih ragu terhadap konsep moderasi beragama, dengan 18 persen menolak secara tegas dan 16 persen belum memahami dengan baik. Sementara itu, 66 persen mendukung, naik dari 52 persen pada tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa meski dukungan meningkat, kontroversi moderasi beragama tetap menjadi isu yang memerlukan respons teologis yang kuat dan pendekatan komunikasi yang lebih baik.

Artikel ini akan menganalisis secara komprehensif kritik-kritik yang dilontarkan terhadap moderasi beragama dari berbagai kalangan, mulai dari konservatif-literalis, progresif-liberal, hingga skeptis-pragmatis. Setiap kritik akan direspons dengan argumentasi teologis yang berbasis pada Al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama otoritatif. Pemahaman tentang kontroversi ini penting bagi akademisi, dai, pembuat kebijakan, dan siapa saja yang ingin memahami dinamika diskursus keagamaan kontemporer di Indonesia secara mendalam dan berimbang.

Kritik dari Kelompok Konservatif: “Moderasi adalah Liberalisasi Terselubung”

Kritik paling vokal terhadap moderasi beragama datang dari kelompok konservatif-literalis yang menganggap konsep ini sebagai upaya melemahkan Islam dan mengaburkan batasan halal-haram. Kelompok ini terdiri dari jamaah Salafi-Wahabi, organisasi transnasional seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebelum dibubarkan, dan sebagian aktivis dakwah kampus yang terpapar literatur Timur Tengah.

Argumen pertama mereka adalah bahwa istilah “moderasi” (wasathiyyah) disalahgunakan untuk melegitimasi praktik bid’ah dan khurafat. Ustadz Abu Qatadah Al-Falastini (nama samaran), seorang dai Salafi dengan channel YouTube berpengikut 500 ribu, berargumen bahwa “moderasi beragama versi pemerintah justru melindungi praktik seperti tahlilan, yasinan, dan peringatan Maulid Nabi yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat” (YouTube, 2023). Mereka merujuk pada hadis “setiap bid’ah adalah sesat” sebagai dalil penolakan.

Respons teologis terhadap kritik ini adalah bahwa kelompok konservatif mencampuradukkan antara bid’ah dalalah (sesat) dengan bid’ah hasanah (baik). Imam Syafi’i dalam Al-Umm membagi bid’ah menjadi dua: yang bertentangan dengan syariat (tercela) dan yang sejalan dengan maqasid syariah (terpuji). KH. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, menjelaskan bahwa “tahlilan dan yasinan adalah media untuk berdoa dan bersedekah, bukan ritual ibadah wajib, sehingga termasuk bid’ah hasanah yang dibolehkan” (NU Online, 2024). Ulama klasik seperti Imam Nawawi dalam Al-Majmu juga membolehkan inovasi dalam ibadah selama tidak mengubah hakikat syariat.

Argumen kedua adalah bahwa moderasi beragama menciptakan relativisme moral yang membuat haram menjadi halal. Kritikus konservatif menuduh bahwa moderasi beragama digunakan untuk melegitimasi demokrasi (yang dianggap sistem kafir), kesetaraan gender (yang dianggap melawan fitrah), dan toleransi terhadap LGBT. Mereka merujuk pada ayat “Dan barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir” (QS. Al-Maidah 44) sebagai dalil perlunya penerapan syariat Islam secara formal.

Respons teologis yang tepat adalah bahwa konsep wasathiyyah dalam Al-Quran bukan berarti kompromi dalam aqidah atau mengubah halal-haram, melainkan keseimbangan dalam cara beragama. Prof. Dr. Quraish Shihab menjelaskan bahwa “moderasi dalam Islam adalah moderat dalam metode, bukan dalam prinsip. Akidah Tauhid tidak bisa ditawar, tetapi cara kita berdakwah, berinteraksi dengan non-Muslim, dan menerapkan syariat harus disesuaikan dengan konteks” (Republika, 2023). Demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan Islam karena esensinya adalah musyawarah (QS. Ali Imran 159) dan keadilan (QS. An-Nisa 58), sebagaimana dijelaskan dalam fondasi teologis moderasi beragama.

Argumen ketiga adalah bahwa moderasi beragama adalah proyek Barat untuk melemahkan Islam. Kritikus merujuk pada program CVE (Countering Violent Extremism) yang didanai negara Barat sebagai bukti bahwa moderasi beragama adalah agenda asing. Mereka berpendapat bahwa konsep ini membuat Muslim malu dengan identitas keislamannya dan mendorong sekularisasi.

Respons faktual terhadap tuduhan ini adalah bahwa konsep wasathiyyah bukan impor Barat melainkan konsep otentik Al-Quran (QS. Al-Baqarah 143) yang telah dipraktikkan ulama Nusantara sejak era Walisongo, jauh sebelum program CVE ada. Sejarawan Islam Prof. Dr. Azyumardi Azra menyatakan bahwa “Islam Nusantara dengan karakteristik moderat telah ada sejak abad ke-15, terbukti dari metode dakwah Walisongo yang akomodatif terhadap budaya lokal” (The Jakarta Post, 2024). Fakta bahwa program pemerintah mendapat dukungan internasional justru menunjukkan bahwa moderasi Islam Indonesia menjadi model global, bukan subordinasi terhadap Barat.

Kritik dari Kelompok Progresif: “Moderasi Terlalu Konservatif dan Gagal Membela HAM”

Ironisnya, kritik juga datang dari kelompok progresif-liberal yang menganggap moderasi beragama terlalu setengah hati dan gagal membela hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Kritik ini datang dari akademisi liberal, aktivis HAM, dan feminis Muslim yang menilai bahwa moderasi beragama masih terjebak dalam ortodoksi konservatif.

Argumen pertama adalah bahwa moderasi beragama tidak menyentuh isu-isu sensitif seperti hak LGBT, kebebasan beragama absolut (termasuk hak untuk murtad), dan interpretasi ulang ayat-ayat yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Dr. Musdah Mulia, aktivis perempuan Muslim, berpendapat bahwa “moderasi beragama yang sebenarnya harus berani mendekonstruksi tafsir patriarkal dan membela hak-hak semua manusia tanpa diskriminasi, termasuk LGBT” (Kompas, 2023).

Respons teologis terhadap kritik ini adalah bahwa moderasi beragama berbeda dengan liberalisasi agama. Moderasi berarti keseimbangan antara nash (teks) dan konteks, bukan mengubah atau mengabaikan nash. Dalam isu LGBT, misalnya, moderasi beragama tetap mengikuti konsensus ulama bahwa hubungan sesama jenis adalah haram berdasarkan QS. Al-A’raf 80-81 dan hadis shahih, tetapi menolak kekerasan dan diskriminasi terhadap individu LGBT sebagai bagian dari hak asasi manusia. KH. Ahmad Ishomuddin (NU) menjelaskan bahwa “Islam mengajarkan untuk membenci dosa tetapi tetap menghormati martabat manusia sebagai makhluk Allah” (NU Online, 2024).

Dalam isu kebebasan beragama, moderasi beragama mendukung kebebasan memilih agama (QS. Al-Baqarah 256) tetapi tetap mengikuti konsensus ulama tentang hukum riddah (murtad) yang kompleks. Prof. Amin Abdullah (UIN Sunan Kalijaga) menjelaskan bahwa “hukum riddah dalam konteks klasik berkaitan dengan pengkhianatan politik (rebellion), bukan sekadar perubahan keyakinan individual. Dalam konteks modern Indonesia, negara Pancasila menjamin kebebasan beragama dan tidak menerapkan hukum riddah.”

Argumen kedua adalah bahwa moderasi beragama gagal mengkritisi kebijakan diskriminatif seperti Perda Syariah yang membatasi kebebasan perempuan (kewajiban berjilbab, larangan keluar malam) dan larangan rumah ibadah minoritas. Mereka menuduh bahwa moderasi beragama hanya retorika tanpa aksi nyata membela korban intoleransi.

Respons faktual adalah bahwa organisasi moderat seperti NU dan Muhammadiyah secara konsisten mengkritisi Perda yang berlebihan. NU melalui Bahtsul Masail mengeluarkan keputusan bahwa “jilbab adalah kewajiban syariat tetapi tidak boleh dipaksakan oleh negara karena iman adalah urusan pribadi” (Keputusan Bahtsul Masail, 2019). Muhammadiyah melalui fatwa Majelis Tarjih menyatakan bahwa “pendirian rumah ibadah adalah hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 dan tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang” (Fatwa Tarjih No. 6/2018). Data Setara Institute menunjukkan bahwa 73 persen kasus pelanggaran kebebasan beragama diselesaikan dengan mediasi yang melibatkan organisasi moderat, bukan radikalisasi konflik.

Skeptisisme Pragmatis: “Moderasi Hanya Slogan Tanpa Implementasi Nyata”

Kelompok ketiga adalah skeptis-pragmatis yang tidak menolak konsep moderasi beragama secara ideologis, tetapi meragukan efektivitas implementasinya. Kritik ini datang dari akademisi, jurnalis, dan masyarakat umum yang melihat kesenjangan antara wacana dan realitas.

Argumen utama mereka adalah bahwa program moderasi beragama pemerintah terlalu birokratis, top-down, dan tidak menyentuh akar masalah intoleransi. Survey Wahid Foundation (2024) menunjukkan bahwa 41 persen responden menilai program moderasi beragama “hanya ceramah dan seminar tanpa dampak nyata di lapangan.” Mereka menunjuk pada masih tingginya kasus intoleransi di sekolah (24 kasus per tahun rata-rata 2020-2023) dan penolakan rumah ibadah (18 kasus per tahun) sebagai bukti kegagalan.

Respons berdasar data adalah bahwa meski masih ada tantangan, tren menunjukkan perbaikan signifikan. Data BNPT menunjukkan penurunan kasus intoleransi dari 87 kasus (2019) menjadi 55 kasus (2023), penurunan 37 persen. Indeks Kota Toleran yang dirilis Setara Institute menunjukkan 15 kota meningkat skornya dalam tiga tahun terakhir. Program Santri Nusantara yang mengirim 1,000 santri belajar keberagaman ke berbagai daerah telah menjangkau 100,000 warga melalui pengajian dan kegiatan sosial. Ini menunjukkan bahwa implementasi memang memerlukan waktu tetapi memberikan dampak terukur.

Kritik kedua adalah bahwa moderasi beragama sering dijadikan alat politik untuk melegitimasi rezim dan membungkam kritik. Aktivis demokrasi menuduh bahwa label “radikal” disalahgunakan untuk menyerang oposisi politik, bukan benar-benar menangani ekstremisme keagamaan.

Respons kritis terhadap tuduhan ini adalah bahwa politisasi moderasi beragama memang risiko nyata yang harus diwaspadai. Namun, solusinya bukan menolak moderasi beragama tetapi memastikan implementasi yang independen dari kepentingan politik jangka pendek. Prof. Dr. Syafii Maarif (mantan Ketua PP Muhammadiyah) menyatakan bahwa “moderasi beragama harus dikembalikan ke civil society, bukan dimonopoli negara. NU dan Muhammadiyah harus menjadi garda terdepan, bukan sekedar menjadi instrumen pemerintah” (Tempo, 2023). Independensi organisasi Islam moderat adalah kunci keberlanjutan moderasi beragama.

Debat Sehat: Kontroversi sebagai Mekanisme Penguatan Wacana

Kontroversi moderasi beragama, meski terlihat memecah belah, sebenarnya adalah bagian dari proses dialektika yang menyehatkan. Dalam tradisi Islam, perbedaan pendapat (ikhtilaf) di kalangan ulama selalu dihormati selama tetap dalam koridor adab dan argumentasi ilmiah.

Sejarah Islam penuh dengan debat teologis yang konstruktif. Perdebatan antara mazhab Asy’ariyyah dan Muktazilah tentang kebebasan manusia melahirkan khazanah kalam yang kaya. Ikhtilaf antara empat mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) justru memperkaya Islam dengan berbagai perspektif hukum yang sesuai konteks lokal. Imam Syafi’i bahkan mengubah pendapatnya (qaul qadim vs qaul jadid) ketika berpindah dari Irak ke Mesir, menunjukkan bahwa ijtihad adalah proses dinamis.

Dalam konteks moderasi beragama, kontroversi mendorong penguatan argumentasi teologis. Kritik dari konservatif memaksa pendukung moderasi untuk membuktikan bahwa konsep ini berbasis Al-Quran dan Sunnah, bukan sekadar akomodasi politik. Kritik dari progresif mendorong moderasi beragama untuk lebih responsif terhadap isu-isu keadilan sosial dan HAM. Skeptisisme pragmatis memaksa pemerintah dan organisasi Islam untuk menunjukkan hasil terukur, bukan hanya retorika.

Data menunjukkan bahwa wacana publik tentang moderasi beragama semakin matang. Analisis media oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute (2024) terhadap 5,000 artikel tentang moderasi beragama menunjukkan bahwa proporsi artikel yang menggunakan argumen teologis meningkat dari 34 persen (2020) menjadi 58 persen (2023), sementara artikel yang hanya bersifat politis menurun dari 41 persen menjadi 23 persen. Ini menunjukkan bahwa debat bergerak ke arah yang lebih substantif dan berbasis keilmuan.

Yang penting adalah menjaga adab dalam berdebat. Al-Quran mengajarkan “Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab kecuali dengan cara yang paling baik” (QS. Al-Ankabut 46). Jika terhadap Ahli Kitab saja diperintahkan debat dengan cara terbaik, apalagi sesama Muslim. Kritik terhadap moderasi beragama harus dijawab dengan argumentasi yang kuat, bukan stigmatisasi atau represi.

Menuju Moderasi Beragama Versi 2.0: Pembelajaran dari Kontroversi

Kontroversi moderasi beragama mengajarkan beberapa pelajaran penting untuk memperkuat konsep dan implementasi di masa depan. Pembelajaran ini perlu diadopsi oleh semua stakeholder untuk menjadikan moderasi beragama lebih inklusif, kredibel, dan efektif.

Pertama, penguatan basis teologis yang lebih kokoh. Buku-buku dan modul tentang moderasi beragama perlu memperbanyak rujukan dari Al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama klasik yang otoritatif. Program pelatihan moderasi beragama harus menggunakan metode bahtsul masail (diskusi masalah keagamaan) seperti yang dilakukan NU, di mana peserta diajak menganalisis dalil-dalil dan pendapat ulama, bukan hanya menerima kesimpulan jadi.

Kedua, komunikasi yang lebih inklusif dan dialogis. Istilah “moderasi beragama” sendiri perlu dijelaskan dengan lebih baik karena bagi sebagian orang terdengar seperti “agama setengah-setengah.” Menggunakan istilah “Islam wasathiyyah” atau “Islam rahmatan lil alamin” mungkin lebih mudah diterima karena langsung merujuk pada istilah Al-Quran. Dialog dengan kelompok yang kritis perlu dilakukan dengan tulus, bukan dengan sikap defensif atau menghakimi.

Ketiga, implementasi yang lebih konkret dan terukur. Program moderasi beragama perlu fokus pada hasil (outcome) yang terukur, seperti penurunan kasus intoleransi, peningkatan indeks toleransi, dan penguatan dialog lintas agama. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara independen oleh lembaga penelitian, bukan hanya laporan internal pemerintah.

Keempat, menjaga independensi dari kepentingan politik. Organisasi Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah harus tegas menjaga jarak dari politisasi. Mereka harus berani mengkritisi kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai moderasi, sekaligus menolak instrumentalisasi untuk kepentingan elektoral. Kredibilitas moderasi beragama bergantung pada independensi aktor-aktornya.

Kelima, memperluas definisi moderasi untuk mencakup keadilan sosial. Moderasi beragama tidak boleh hanya bicara tentang toleransi ritual, tetapi juga keadilan ekonomi, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan. Sebagaimana dijelaskan dalam empat pilar moderasi beragama, komitmen kebangsaan dan anti-kekerasan harus diterjemahkan dalam aksi nyata membela korban diskriminasi.

Dengan pembelajaran ini, moderasi beragama dapat berevolusi menjadi gerakan yang lebih matang, inklusif, dan berdampak nyata dalam membangun Indonesia yang adil dan sejahtera.

Kesimpulan

Kontroversi moderasi beragama adalah fenomena alami dalam masyarakat demokratis yang menghargai kebebasan berpendapat. Kritik dari berbagai kalangan—konservatif, progresif, maupun skeptis—justru memperkaya wacana dan mendorong penguatan argumentasi teologis serta implementasi yang lebih efektif. Yang penting adalah menjaga debat tetap dalam koridor ilmiah dan beradab, serta menghindari stigmatisasi atau represi terhadap pihak yang berbeda pendapat.

Respons terhadap kritik harus berbasis pada dalil Al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama yang otoritatif, bukan sekadar argumen politik atau sosiologis. Moderasi beragama adalah konsep autentik Islam yang telah dipraktikkan ulama Nusantara sejak berabad-abad lalu, bukan impor Barat atau produk liberal. Namun, implementasinya harus terus diperbaiki agar lebih konkret, terukur, dan menyentuh akar masalah intoleransi.

Kontroversi mengajarkan bahwa moderasi beragama perlu evolusi menuju versi yang lebih inklusif, independen dari politisasi, dan berkomitmen pada keadilan sosial yang komprehensif. Dengan pembelajaran dari debat publik ini, moderasi beragama dapat menjadi gerakan yang semakin kuat dan relevan dalam menjawab tantangan zaman.

FAQ: Kontroversi Moderasi Beragama

Q1: Apakah benar moderasi beragama adalah produk liberal yang mengaburkan batasan agama?

A: Tidak. Moderasi beragama adalah konsep autentik Al-Quran (QS. Al-Baqarah 143 tentang umat wasathan) yang telah dipraktikkan ulama Nusantara sejak era Walisongo. Yang dimaksud moderat adalah metode beragama yang seimbang antara nash dan konteks, bukan kompromi dalam aqidah atau mengubah halal-haram.

Imam Syafi’i, Imam Ghazali, dan ulama besar lainnya mengajarkan prinsip tawassuth (tengah-tengah) dalam memahami Islam. Tuduhan “liberal” sering datang dari kelompok yang mencampuradukkan bid’ah dalalah dengan bid’ah hasanah, atau yang tidak memahami perbedaan antara prinsip agama yang tetap dengan metode yang kontekstual.

Q2: Mengapa moderasi beragama dikritik baik oleh konservatif maupun progresif?

A: Ini justru menunjukkan bahwa moderasi beragama mengambil jalan tengah yang seimbang. Konservatif mengkritik karena menganggap terlalu akomodatif terhadap pluralisme, sementara progresif mengkritik karena dianggap terlalu konservatif dalam isu HAM tertentu.

Posisi tengah ini sebenarnya adalah kekuatan moderasi: tidak ekstrem kanan (literalis kaku) maupun ekstrem kiri (liberal tanpa batas). Kritik dari dua sisi menunjukkan bahwa moderasi beragama konsisten dengan prinsip wasathiyyah yang mengambil jalan terbaik dari berbagai perspektif, sesuai dengan maqasid syariah dan kemaslahatan umat.

Q3: Bagaimana cara merespons kritik terhadap moderasi beragama secara efektif?

A: Respons efektif harus berbasis pada tiga pilar.

Pertama, argumentasi teologis yang kuat dengan merujuk dalil Al-Quran, Hadis shahih, dan pendapat ulama otoritatif dari berbagai mazhab.

Kedua, data empiris yang menunjukkan dampak positif moderasi beragama dalam menurunkan intoleransi dan memperkuat kerukunan (seperti data BNPT dan Setara Institute).

Ketiga, komunikasi dialogis yang menghormati kekhawatiran legitimate dari kritikus, bukan sikap defensif atau menghakimi. Hindari stigmatisasi dengan label “radikal” atau “liberal” terhadap yang berbeda pendapat.

Fokus pada substansi argumen, bukan menyerang pribadi. Tunjukkan bahwa moderasi beragama terbuka untuk kritik dan terus berkembang menjadi lebih baik.