Sabar vs Memendam Emosi dalam Islam: Ini Bedanya yang Wajib Diketahui

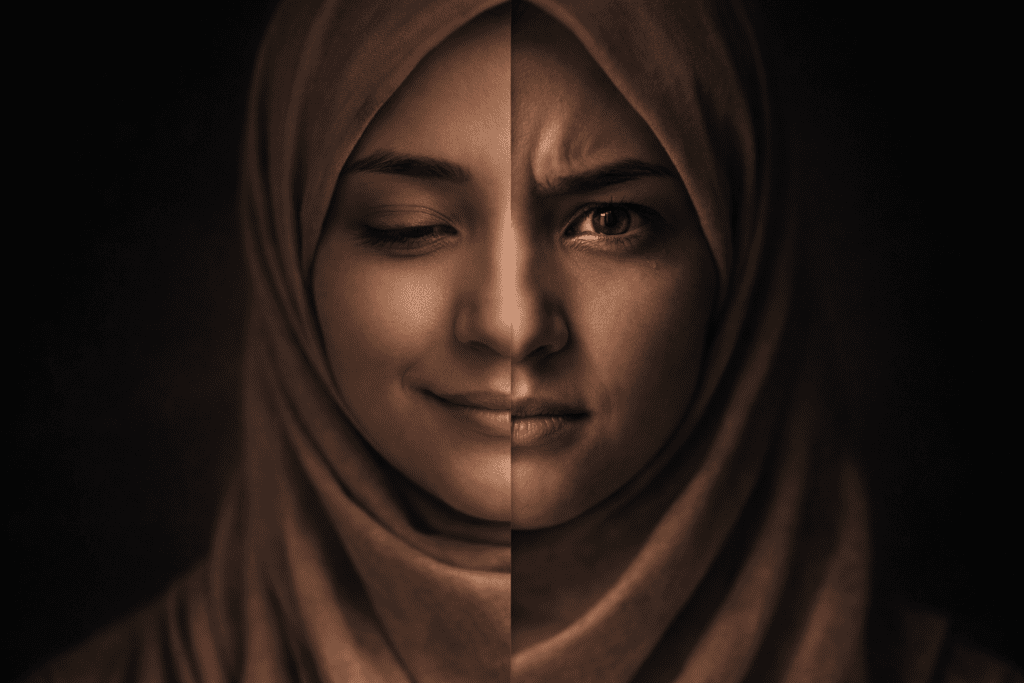

Ketika Aisyah kehilangan suaminya dalam kecelakaan tragis, ia mendengar berbagai nasihat dari orang-orang di sekitarnya. “Sabarlah, jangan menangis terus,” kata seorang tetangga. “Kamu harus ikhlas dan tidak boleh sedih berlarut-larut,” tambah yang lain. Aisyah berusaha keras untuk tidak menangis di depan siapapun, memaksakan senyum meskipun hatinya hancur, dan terus mengatakan “Alhamdulillah” meskipun ia bahkan tidak merasakan rasa syukur apapun. Tiga bulan kemudian, Aisyah mengalami serangan panik hebat yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Psikolog yang menanganinya menjelaskan bahwa ia mengalami emotional repression atau penekanan emosi yang berbahaya. Yang ia kira sebagai kesabaran, ternyata adalah penyangkalan dan penekanan emosi yang akhirnya meledak dalam bentuk gangguan fisik dan mental. Kisah ini menggambarkan kesalahpahaman fatal tentang sabar vs memendam emosi dalam Islam yang sangat umum terjadi di masyarakat muslim.

Kesalahpahaman ini bukan hanya masalah semantik atau terminologi, tetapi memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan mental umat Islam. Banyak orang berusaha menjadi “sabar” dengan cara yang sebenarnya merusak diri sendiri, lalu merasa bersalah ketika akhirnya tidak kuat lagi. Mereka mengira bahwa sabar berarti tidak merasakan apa-apa, atau jika merasakan kesedihan maka harus segera ditekan dan disembunyikan. Pemahaman yang keliru ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan juga dengan prinsip-prinsip kesehatan mental yang sehat. Artikel ini akan mengurai dengan jelas perbedaan fundamental antara kesabaran sejati (sabr) dengan penekanan emosi (emotional suppression), memberikan landasan dalil dari Al-Quran dan hadits, serta menjelaskan mengapa membedakan keduanya sangat penting untuk kesehatan jiwa dan spiritualitas yang seimbang.

Definisi Sabar yang Sebenarnya dalam Islam

Kata sabr (صَبْرٌ) dalam bahasa Arab memiliki arti yang jauh lebih kaya daripada sekadar “menahan diri”. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa sabr adalah kekuatan jiwa untuk tetap teguh pada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya meskipun menghadapi kesulitan. Ada tiga dimensi sabr: sabar dalam ketaatan (istiqamah beribadah meski berat), sabar dari kemaksiatan (menahan diri dari dosa meski menggoda), dan sabar dalam musibah (tetap berpegang pada Allah sambil merasakan kesedihan). Dimensi ketiga inilah yang sering disalahpahami. Sabar dalam musibah bukan berarti tidak merasakan kesedihan, tetapi tidak membiarkan kesedihan tersebut menjauhkan kita dari Allah atau membuat kita berputus asa dari rahmat-Nya.

Allah SWT berfirman:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

“Wa lanabluwannakum bisyai’in minal khaufi wal juu’i wa naqshim minal amwaali wal anfusi was-tsamaraati wa basysyirish shaabiriina, alladziina idzaa ashaabathum mushiibatun qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun”

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.” (QS. Al-Baqarah: 155-156)

Perhatikan bahwa ayat ini tidak mengatakan “orang yang sabar adalah mereka yang tidak merasakan ketakutan atau kesedihan”. Justru ayat ini mengakui bahwa ketakutan dan kehilangan adalah realitas yang akan dirasakan. Orang yang sabar adalah mereka yang dalam kondisi merasakan kesedihan tersebut, tetap mengakui kedaulatan Allah dengan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Mereka boleh takut, boleh sedih, boleh merasa kehilangan, tetapi tidak lari dari Allah atau menyalahkan-Nya dengan cara yang merusak iman.

Rasulullah ﷺ memberikan definisi yang sangat aplikatif tentang sabar:

الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

“Ash-shabru ‘indash shadmatil uulaa”

“Sabar yang (paling mulia) adalah sabar ketika terkena musibah pertama kali.” (HR. Bukhari no. 1283 dan Muslim no. 926)

Hadits ini dituturkan ketika Rasulullah ﷺ melihat seorang wanita yang menangis di pemakaman. Beliau tidak melarang wanita tersebut menangis, tetapi mengingatkan untuk tetap sabar di saat pertama kali terkena berita dukacita. “Sabar” di sini bukan berarti tidak menangis sama sekali, tetapi tidak melakukan tindakan yang menunjukkan penolakan terhadap takdir seperti merobek baju, mencakar wajah, atau meratap dengan kata-kata yang menunjukkan protes. Menangis karena sedih adalah fitrah yang dibolehkan bahkan dicontohkan Nabi sendiri sebagaimana dijelaskan dalam artikel apakah trauma tanda lemahnya iman.

Apa Itu Memendam Emosi dan Mengapa Berbahaya

Memendam emosi atau emotional suppression dalam psikologi adalah proses aktif menekan atau menyembunyikan emosi yang dirasakan tanpa benar-benar memprosesnya. Berbeda dengan emotional regulation yang sehat (mengakui emosi lalu mengelolanya dengan konstruktif), penekanan emosi adalah usaha untuk tidak merasakan atau tidak menunjukkan emosi sama sekali. Menurut Psychology Today tentang Emotional Intelligence, penelitian menunjukkan bahwa penekanan emosi kronis berhubungan dengan berbagai masalah kesehatan: hipertensi, gangguan jantung, sistem imun yang melemah, depresi klinis, gangguan kecemasan, dan bahkan peningkatan risiko kanker.

Secara neurologis, menekan emosi memerlukan energi mental yang sangat besar. Otak terus-menerus bekerja untuk memonitor dan menekan respons emosional yang natural, dan ini menguras resource kognitif yang seharusnya digunakan untuk fungsi-fungsi lain. Akibatnya, orang yang terbiasa menekan emosi sering mengalami kesulitan konsentrasi, mudah lelah mental, dan sulit membuat keputusan. Lebih parah lagi, emosi yang ditekan tidak hilang tetapi tertimbun di alam bawah sadar. Suatu saat ketika ada trigger tertentu atau ketika pertahanan psikologis melemah (karena sakit, stres tambahan, atau kelelahan), emosi yang tertimbun ini bisa meledak dalam bentuk yang jauh lebih destruktif: serangan panik, ledakan kemarahan yang tidak proporsional, atau bahkan pikiran untuk menyakiti diri sendiri.

Dalam konteks muslimah seperti Aisyah di awal artikel, ia mengira bahwa dengan tidak menangis dan terus tersenyum ia sedang “bersabar”. Padahal yang ia lakukan adalah menekan kesedihan mendalam yang seharusnya diproses. Tubuhnya terus memproduksi hormon stres seperti kortisol dalam level tinggi karena secara biologis masih dalam mode berduka, tetapi secara sadar ia memaksa diri untuk tidak mengekspresikan atau bahkan merasakan kesedihan tersebut. Ketidakcocokan antara state internal (sangat sedih) dan ekspres eksternal (pura-pura baik-baik saja) ini menciptakan disonansi psikologis yang sangat melelahkan dan akhirnya meledak dalam bentuk serangan panik.

Yang membuat situasi ini lebih rumit dalam konteks komunitas muslim adalah adanya tekanan sosial untuk “terlihat sabar”. Ketika seseorang menangis atau menunjukkan kesedihan terlalu lama menurut standar komunitas, mereka sering mendapat komentar yang menghakimi: “Masih sedih juga? Kurang ikhlas ya?”, “Orang beriman mah harusnya cepat move on”, “Kamu kurang bersyukur”. Komentar-komentar seperti ini memaksa orang untuk menekan emosi mereka, menciptakan budaya toxic positivity di mana segala perasaan negatif dianggap tidak islami. Ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya sangat menghargai dan memvalidasi perasaan manusia.

Bukti dari Sunnah: Nabi dan Sahabat Mengekspresikan Emosi

Salah satu bukti terkuat bahwa sabar tidak sama dengan menekan emosi adalah dari kehidupan Rasulullah ﷺ dan para sahabat sendiri. Mereka yang paling sempurna imannya justru sangat manusiawi dalam mengekspresikan emosi. Ketika putra Rasulullah ﷺ yang bernama Ibrahim meninggal dunia, beliau menangis dan air matanya menetes. Sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya dengan heran, dan Rasulullah ﷺ menjawab:

يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ

“Yabna ‘aufin innahaa rahmah, tsumma atba’ahaa bi ukhraa faqaala shallallahu ‘alaihi wasallam innal ‘aina tadma’u wal qalba yahzanu wa laa naquulu illaa maa yardha rabbuna wa innaa bifiraaqika yaa ibraahiimu lamauzuunuun”

“Wahai Ibnu Auf, ini adalah rahmat (ungkapan kasih sayang). Mata menangis, hati bersedih, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami bersedih atas perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim.” (HR. Bukhari no. 1303)

Hadits ini luar biasa penting karena Rasulullah ﷺ dengan sangat eksplisit menyatakan tiga hal: (1) Mata menangis – ini adalah fakta fisik yang ia alami dan tidak ia sembunyikan, (2) Hati bersedih – ini adalah fakta emosional yang ia akui dengan jujur, (3) Kami bersedih atas perpisahan – ini adalah deklarasi terus terang tentang perasaannya. Tidak ada penekanan, tidak ada penyangkalan, tidak ada pura-pura tidak apa-apa. Yang ia jaga adalah ucapannya agar tidak mengatakan sesuatu yang menunjukkan protes terhadap keputusan Allah.

Contoh lain adalah Nabi Yaqub AS yang menangisi kepergian Yusuf hingga matanya memutih karena kesedihan yang mendalam. Allah SWT menceritakan hal ini dalam Al-Quran:

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

“Wa tawallaa ‘anhum wa qaala yaa asafaa ‘alaa yuusufa wabyadhat ‘aynaahu minal huzni fahuwa kazhiim”

“Dan dia berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata: ‘Aduhai duka citaku terhadap Yusuf!’ Dan kedua matanya memutih karena kesedihan dan dia adalah orang yang menahan amarahnya (kepada Allah).” (QS. Yusuf: 84)

Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Yaqub AS merasakan kesedihan yang sangat mendalam hingga berdampak fisik (mata memutih), dan beliau mengekspresikan kesedihan tersebut dengan kata-kata “aduhai duka citaku”. Namun Allah memuji beliau sebagai kazhim (orang yang menahan amarah), artinya meskipun sangat sedih, beliau tidak marah atau protes kepada Allah. Kesedihan dirasakan dan diekspresikan, tetapi tidak sampai merusak hubungan dengan Allah. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana mengelola emosi dengan sehat, baca artikel cara menenangkan diri saat trauma menurut Islam.

Cara Membedakan Sabar vs Memendam Emosi

Setelah memahami definisi keduanya, penting untuk memiliki kriteria praktis yang bisa digunakan untuk membedakan apakah yang kita lakukan adalah sabar yang sehat atau penekanan emosi yang berbahaya. Berikut adalah beberapa indikator yang bisa dijadikan panduan:

Sabar yang sehat: (1) Mengakui dan merasakan emosi dengan penuh kesadaran – “Ya, saya sedih dan itu wajar”, (2) Mengekspresikan emosi dengan cara yang tidak merusak – menangis dalam doa, berbagi perasaan dengan teman tepercaya, menulis jurnal, (3) Tetap menjalankan kewajiban ibadah meskipun berat – salat tetap dikerjakan meski hati sedih, (4) Mencari dukungan sosial dan profesional jika dibutuhkan – mengakui bahwa meminta bantuan bukan tanda lemah, (5) Memproses emosi secara bertahap – memberi waktu untuk berduka tanpa merasa bersalah, (6) Tetap memiliki harapan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar – tidak berputus asa meskipun belum melihat solusi.

Memendam emosi yang berbahaya: (1) Menyangkal perasaan sendiri – “Aku tidak sedih, aku baik-baik saja” padahal jelas-jelas terluka, (2) Memaksakan ekspresi yang bertentangan dengan perasaan internal – tersenyum paksa, pura-pura ceria, (3) Menolak berbicara tentang musibah sama sekali – menghindari topik, mengalihkan pembicaraan, (4) Merasa bersalah ketika sesekali merasakan kesedihan – “Kok aku masih sedih, berarti imanku kurang”, (5) Isolasi diri dan menolak dukungan – “Aku harus kuat sendiri, tidak perlu bantuan siapapun”, (6) Gejala fisik yang tidak bisa dijelaskan – sakit kepala kronis, gangguan tidur, masalah pencernaan tanpa penyebab medis jelas, (7) Ledakan emosi yang tidak proporsional terhadap trigger kecil – marah besar karena hal sepele.

Jika Anda menemukan diri Anda lebih banyak memiliki karakteristik kelompok kedua, itu adalah tanda bahwa yang Anda lakukan bukan sabar tetapi penekanan emosi. Ini memerlukan perubahan pendekatan: mulai mengizinkan diri untuk merasakan dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat, mencari dukungan dari orang-orang yang tidak menghakimi, dan jika perlu berkonsultasi dengan psikolog atau konselor untuk membantu memproses emosi yang selama ini ditekan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menegaskan bahwa mencari bantuan kesehatan mental adalah bentuk ikhtiar yang dianjurkan dalam Islam.

Mengajarkan Sabar yang Sehat kepada Generasi Berikutnya

Salah satu dampak paling berbahaya dari kesalahpahaman tentang sabar adalah ketika ini diturunkan kepada generasi berikutnya. Anak-anak yang dibesarkan dengan pesan “jangan menangis, kamu harus sabar” atau “anak baik tidak boleh sedih” akan tumbuh menjadi orang dewasa yang tidak mampu memproses emosi dengan sehat. Mereka akan mengira bahwa emosi negatif adalah sesuatu yang harus disembunyikan dan disangkal, bukan sesuatu yang wajar dan perlu dikelola. Ini menciptakan siklus generasi demi generasi yang struggle dengan kesehatan mental tetapi merasa malu untuk mencari bantuan karena dianggap tidak islami.

Cara mengajarkan sabar yang sehat kepada anak: ketika anak menangis karena sesuatu, jangan langsung melarang atau mengatakan “jangan menangis”. Alihkan, validasi perasaannya terlebih dahulu: “Ibu tahu kamu sedih karena mainanmu rusak, boleh kok menangis”. Setelah anak merasa didengar dan dipahami, baru ajarkan coping mechanism: “Kalau sudah tidak menangis lagi, kita coba perbaiki mainannya bersama-sama ya, atau kalau tidak bisa diperbaiki kita cari solusi lain”. Ini mengajarkan bahwa emosi boleh dirasakan, tetapi kita juga perlu mencari solusi konstruktif.

Ajarkan juga melalui contoh langsung. Ketika orangtua mengalami kesulitan, tidak perlu berpura-pura sempurna di depan anak. Boleh mengatakan dengan jujur: “Ayah sedang sedih hari ini karena kehilangan kakek, jadi mungkin Ayah tidak terlalu ceria. Tapi Ayah tetap mencintai kalian dan Ayah akan baik-baik saja”. Ini mengajarkan bahwa orang dewasa pun boleh merasakan emosi negatif dan itu tidak mengurangi kehebatan atau keimanan mereka. Anak yang tumbuh dengan model seperti ini akan menjadi orang dewasa yang memiliki emotional intelligence tinggi, mampu sabar dengan cara yang sehat, dan tidak takut untuk mencari bantuan ketika membutuhkan.

Kesimpulan: Sabar adalah Kekuatan, Bukan Penekanan

Sabar vs menendam emosi dalam Islam adalah dua hal yang sangat berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan. Sabar adalah kekuatan aktif untuk tetap teguh pada nilai-nilai keimanan sambil merasakan dan memproses emosi dengan cara yang sehat. Menekan emosi adalah mekanisme pertahanan psikologis yang berbahaya di mana seseorang menyangkal atau menyembunyikan emosi tanpa benar-benar memprosesnya. Islam dengan sangat jelas mengajarkan sabar yang pertama, bukan yang kedua. Rasulullah ﷺ dan para nabi sebelumnya memberikan contoh nyata bahwa menangis, bersedih, dan mengekspresikan perasaan adalah bagian dari fitrah manusia yang dihormati Allah.

Komunitas muslim perlu mengubah narasi tentang sabar dari “tidak boleh merasakan emosi negatif” menjadi “boleh merasakan emosi apapun, tetapi tetap berpegang pada Allah dan tidak berputus asa”. Kita perlu menciptakan ruang aman di mana orang bisa jujur tentang perjuangan emosional mereka tanpa takut dihakimi atau dicap kurang iman. Kita perlu mengedukasi bahwa mencari bantuan psikolog atau konselor adalah ikhtiar yang sangat dianjurkan, bukan tanda kelemahan iman. Dan yang paling penting, kita perlu mencontoh Rasulullah ﷺ yang sangat manusiawi dalam emosi tetapi sangat kokoh dalam keimanan. Untuk pemahaman lebih lengkap tentang kesehatan mental dalam Islam, baca artikel kesehatan mental dalam pandangan Islam.

Bagi Anda yang selama ini merasa bersalah karena “tidak bisa sabar”, mungkin yang Anda rasakan adalah guilt yang tidak perlu. Mungkin selama ini Anda sudah sangat sabar dengan definisi yang sebenarnya, tetapi menggunakan standar yang salah untuk menilai diri sendiri. Izinkan diri Anda untuk merasakan, mengekspresikan, dan memproses emosi. Itu bukan tanda lemahnya iman, tetapi tanda keberanian untuk jujur dengan diri sendiri dan dengan Allah. Dan ingatlah bahwa Allah tidak menilai Anda dari seberapa cepat Anda “tidak sedih lagi”, tetapi dari seberapa teguh Anda berpegang pada-Nya di tengah kesedihan tersebut.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Sabar vs Menekan Emosi

1. Apakah menangis berarti tidak sabar?

Tidak sama sekali. Menangis adalah respons emosional alami yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ sendiri. Yang membedakan orang sabar dari yang tidak adalah apa yang mereka katakan dan lakukan saat menangis. Menangis sambil tetap mengakui kedaulatan Allah dan tidak protes terhadap takdir-Nya adalah manifestasi sabar yang sangat mulia. Yang dilarang adalah menangis sambil meratap dengan kata-kata yang menunjukkan penolakan terhadap keputusan Allah.

2. Berapa lama boleh bersedih setelah musibah sebelum dianggap tidak sabar?

Tidak ada batasan waktu yang pasti karena setiap orang dan setiap musibah berbeda. Proses berduka bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan itu wajar. Yang penting bukan seberapa cepat Anda “tidak sedih lagi”, tetapi apakah ada progres meskipun lambat, dan apakah Anda masih tetap menjalankan ibadah dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Jika kesedihan sampai menghentikan semua aktivitas kehidupan lebih dari 6 bulan tanpa perbaikan, itu tanda perlu bantuan profesional.

3. Bagaimana cara memproses emosi dengan sehat menurut Islam?

Cara sehat memproses emosi:

- (1) Akui dan beri nama perasaan Anda – “Saya merasa marah/sedih/kecewa”,

- (2) Ekspresikan dalam bentuk yang tidak merusak – menangis dalam doa, menulis jurnal, berbicara dengan teman tepercaya.

- (3) Cari hikmah atau pelajaran tanpa memaksakan justifikasi.

- (4) Lakukan aktivitas yang membantu melepaskan emosi – salat, dzikir, olahraga ringan, seni.

- (5) Beri waktu untuk diri sendiri tanpa merasa bersalah.

- (6) Cari dukungan sosial dan profesional jika dibutuhkan.

4. Apakah toxic positivity sama dengan sabar?

Tidak, justru bertentangan. Toxic positivity adalah pemaksaan sikap positif dan penolakan terhadap emosi negatif dengan pernyataan seperti “pikiran positif aja”, “harusnya bersyukur”, “ada yang lebih susah dari kamu”. Ini adalah bentuk invalidasi emosi yang berbahaya. Sabar yang sehat justru dimulai dengan validasi emosi: mengakui bahwa situasi memang berat, perasaan negatif itu wajar, dan boleh dirasakan. Baru kemudian secara bertahap mencari jalan keluar sambil tetap berpegang pada Allah.

5. Bagaimana cara mendukung orang lain yang sedang berduka agar mereka bisa sabar dengan sehat?

Cara terbaik mendukung:

- (1) Dengarkan tanpa menghakimi atau memberi nasihat tidak diminta,

- (2) Validasi perasaan mereka – “Wajar kalau kamu merasa sedih/marah”,

- (3) Jangan membandingkan dengan musibah orang lain atau mengatakan “masih beruntung”,

- (4) Tawarkan bantuan konkret – “Aku bisa menemanimu ke dokter besok”, bukan hanya “kalau butuh apa-apa bilang ya”,

- (5) Ingatkan dengan lembut tentang kasih sayang Allah tanpa menghakimi timing kesedihan mereka,

- (6) Beri ruang dan waktu untuk berduka tanpa ekspektasi mereka harus cepat move on.

Call to Action

Jika artikel ini membuka mata Anda tentang perbedaan penting antara sabar yang sehat dan penekanan emosi yang berbahaya, bagikan kepada komunitas Anda. Mari kita ubah narasi tentang sabar dalam budaya muslim dari yang toxic menjadi yang healing. Tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda atau bagaimana artikel ini membantu Anda memahami emosi dengan lebih baik. Subscribe untuk mendapatkan artikel-artikel lanjutan tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam yang empatik dan pemberdayaan. Bersama kita bisa menciptakan komunitas muslim yang lebih compassionate dan trauma-informed.

Baca juga: