Pendahuluan: Islam untuk Zaman Now

Bayangkan seorang ulama di abad ke-7 Hijriyah mencoba memahami hukum membuang kantong plastik ke laut, atau menghitung jejak karbon dari pabrik kelapa sawit. Tentu mustahil, bukan? Plastik belum ditemukan, emisi karbon belum menjadi isu global, dan e-waste adalah konsep yang tidak terpikirkan bahkan oleh para fuqaha paling brilian sekalipun. Namun inilah tantangan yang dihadapi Islam hari ini: bagaimana agama yang diturunkan empat belas abad lalu dapat memberikan panduan untuk masalah lingkungan yang sama sekali baru?

Jawabannya terletak pada konsep ijtihad kontemporer ekologi, sebuah metodologi yang memungkinkan para ulama menggali hukum Islam untuk persoalan-persoalan yang tidak pernah dibayangkan oleh generasi sebelumnya. Ketika Rasulullah saw mengajarkan kebersihan dan kelestarian alam, beliau tidak sedang berbicara tentang mikroplastik atau gas rumah kaca, namun prinsip-prinsip dasar yang beliau ajarkan menjadi fondasi bagi ijtihad ulama modern dalam merespons krisis ekologi global. Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana metodologi ijtihad kontemporer ekologi bekerja, mulai dari definisi dan urgensinya, lima metode utama yang digunakan, hingga penerapannya pada lima isu lingkungan paling mendesak di Indonesia saat ini.

Data lingkungan Indonesia yang mendesak ijtihad kontemporer ekologi: 64 juta ton plastik, 1.6 juta ton e-waste (90% tidak di-recycle), 1.8 gigaton emisi karbon, dan 115 ribu hektare deforestasi per tahun. Sumber: KLHK 2023-2024

Definisi dan Urgensi Ijtihad Kontemporer Ekologi

Ijtihad secara bahasa berasal dari kata “jahada” yang berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan segenap kemampuan. Dalam terminologi syariah, ijtihad adalah upaya maksimal yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Seorang mujtahid harus memenuhi syarat-syarat ketat, antara lain menguasai Al-Quran beserta ilmu tafsirnya, menguasai hadits dan ilmu tentangnya, memahami bahasa Arab secara mendalam, menguasai ushul fiqh atau metodologi hukum Islam, serta memahami maqashid syariah atau tujuan-tujuan pensyariatan hukum.

Ijtihad kontemporer ekologi adalah penerapan metodologi ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan lingkungan yang muncul di abad ke-21. Urgensinya semakin nyata ketika kita memahami bahwa sebagian besar masalah ekologi modern tidak memiliki preseden langsung di era klasik Islam. Ambil contoh plastik: material ini baru diproduksi massal sejak tahun 1950-an, dan kini Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Tidak ada satu pun kitab fikih klasik yang membahas hukum plastik sekali pakai karena memang belum ada.

Demikian juga dengan e-waste atau sampah elektronik. Indonesia menghasilkan sekitar 1,6 juta ton sampah elektronik per tahun, namun hanya sekitar 10 persen yang didaur ulang dengan benar. Smartphone, laptop, dan perangkat elektronik lainnya mengandung bahan-bahan berbahaya seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang tidak pernah dikenal di masa lalu. Perubahan iklim atau climate change adalah fenomena global yang kompleksitasnya jauh melampaui pemahaman masyarakat pra-industri. Indonesia sendiri menghasilkan sekitar 1,8 gigaton setara CO2 per tahun, berkontribusi pada kenaikan permukaan laut dan bencana iklim ekstrem. Deforestasi masif dengan skala industri juga berbeda jauh dengan penebangan pohon tradisional yang dikenal di masa klasik, dengan Indonesia kehilangan sekitar 115.000 hektare hutan setiap tahunnya.

Di Indonesia, beberapa lembaga Islam memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad kontemporer ekologi. Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Komisi Fatwanya telah mengeluarkan berbagai fatwa terkait lingkungan, termasuk Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

Nahdlatul Ulama melalui forum Bahtsul Masail-nya secara rutin membahas persoalan lingkungan dengan merujuk pada kitab-kitab kuning klasik namun diinterpretasi secara kontekstual. Sementara Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid-nya menggunakan pendekatan langsung ke Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjawab persoalan ekologi modern. Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer ekologi bukan hanya wacana akademis, melainkan praktik nyata yang terus berkembang di Indonesia.

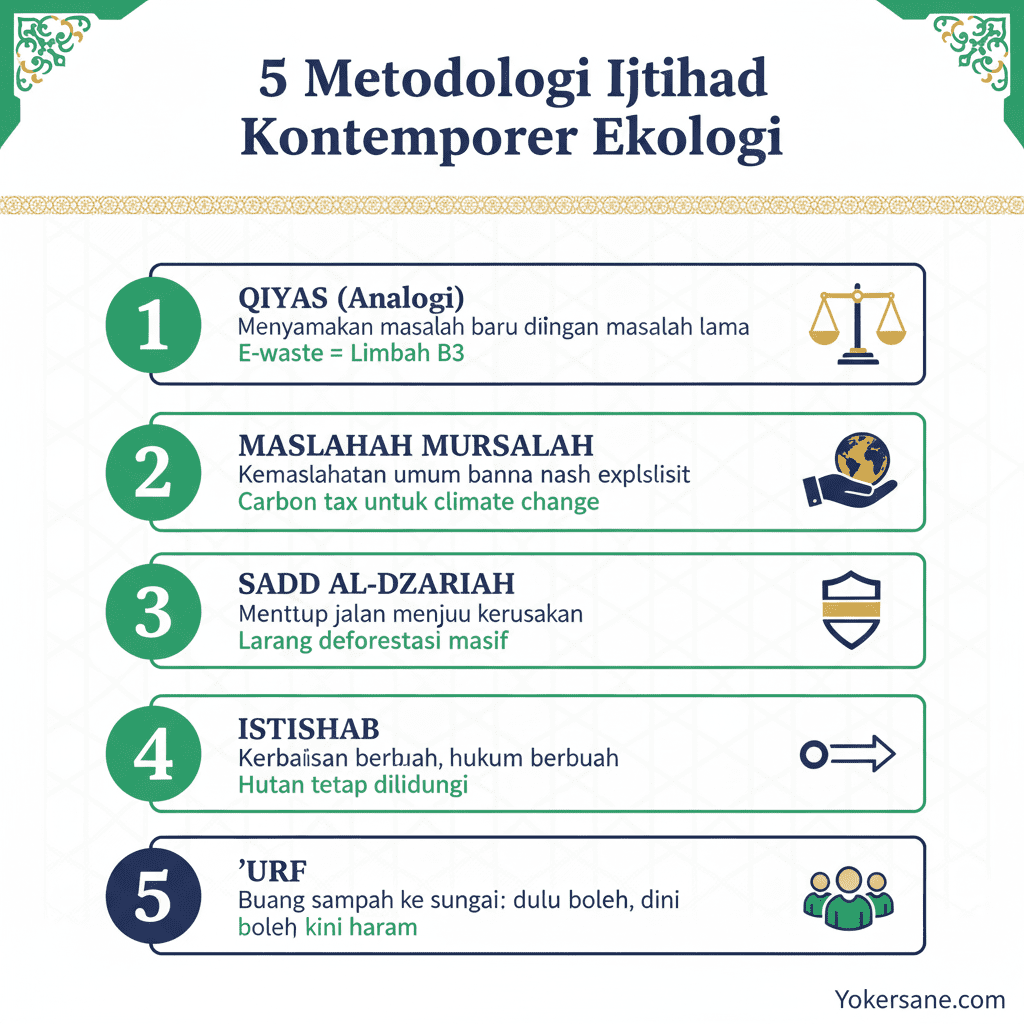

Metodologi Ijtihad Kontemporer Ekologi

Metode Pertama: Qiyas atau Analogi Hukum

Qiyas adalah metode ijtihad yang paling klasik dan sering digunakan, yaitu menyamakan hukum suatu masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada nashnya berdasarkan kesamaan illat atau alasan hukum. Dalam konteks ijtihad kontemporer ekologi, qiyas memungkinkan ulama untuk membandingkan persoalan lingkungan modern dengan persoalan serupa yang sudah ada di masa lalu. Metode ini memiliki empat rukun yang harus dipenuhi: ashl yaitu kasus asal yang sudah ada nashnya, far’ yaitu kasus baru yang akan dianalogikan, illat yaitu alasan hukum yang menjadi titik kesamaan, dan hukum ashl yaitu hukum dari kasus asal yang akan diterapkan pada kasus baru.

Sebagai contoh penerapan qiyas dalam ekologi, kita bisa menganalogikan sampah elektronik atau e-waste dengan sampah bahan berbahaya dan beracun yang sudah dikenal dalam fikih klasik. Dalam hadits-hadits Nabi, disebutkan larangan untuk mencemari air dan tempat-tempat umum dengan bahan yang membahayakan. E-waste mengandung timbal, merkuri, dan kadmium yang sangat beracun bagi manusia dan lingkungan, sehingga illat-nya adalah sama-sama membahayakan.

Dengan demikian, hukum membuang e-waste sembarangan adalah haram, sama seperti hukum membuang bahan berbahaya lainnya. Contoh lain adalah polusi udara dari kendaraan bermotor atau pabrik yang bisa di-qiyas-kan dengan asap yang mengganggu tetangga. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah melarang segala bentuk mudarat atau bahaya kepada orang lain, termasuk asap yang menghalangi pernapasan. Polusi udara modern yang menyebabkan penyakit pernapasan memiliki illat yang sama, sehingga hukumnya minimal makruh bahkan bisa menjadi haram jika membahayakan kesehatan publik.

Metode Kedua: Maslahah Mursalah atau Kepentingan Umum

Maslahah mursalah adalah konsep dalam ushul fiqh yang membolehkan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum meskipun tidak ada nash Al-Quran atau hadits yang secara eksplisit mengaturnya. Metode ini sangat relevan untuk ijtihad kontemporer ekologi karena banyak persoalan lingkungan modern yang tidak memiliki preseden langsung dalam teks-teks klasik. Namun, penerapan maslahah mursalah memiliki syarat-syarat ketat: kemaslahatan tersebut harus hakiki bukan hanya dugaan, bersifat umum bukan hanya untuk segelintir orang, dan tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip syariah yang sudah mapan.

Dalam konteks ekologi, pelarangan plastik sekali pakai bisa dijustifikasi melalui maslahah mursalah. Meskipun tidak ada ayat atau hadits yang secara spesifik melarang plastik, namun dampak buruknya terhadap ekosistem laut, kesehatan manusia akibat mikroplastik, dan kerusakan lingkungan jangka panjang merupakan mafsadah atau kerusakan yang nyata. Mencegah kerusakan ini adalah maslahah yang hakiki dan bersifat umum karena berdampak pada seluruh masyarakat bahkan generasi mendatang.

Demikian juga dengan konsep carbon tax atau pajak karbon yang bisa dibenarkan melalui maslahah mursalah. Meskipun tidak ada preseden langsung dalam fikih klasik tentang pajak emisi karbon, namun tujuannya untuk mencegah perubahan iklim yang mengancam kehidupan jutaan manusia adalah maslahah yang sangat besar. Pajak ini berfungsi sebagai insentif ekonomi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga secara prinsip sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga kehidupan dan lingkungan.

Metode Ketiga: Sadd al-Dzariah atau Menutup Jalan Kerusakan

Sadd al-dzariah secara harfiah berarti menutup jalan menuju kerusakan, yaitu melarang sesuatu yang pada dasarnya boleh namun menjadi jalan atau sarana menuju kerusakan yang lebih besar. Metode ini sangat preventif dan bersifat antisipatif, cocok untuk masalah lingkungan yang dampaknya bersifat kumulatif dan jangka panjang. Dalam fikih klasik, contoh sadd al-dzariah adalah larangan menggali sumur di dekat sumur tetangga meskipun menggali sumur sendiri itu boleh, karena bisa menyebabkan air sumur tetangga berkurang.

Penerapan sadd al-dzariah dalam ijtihad kontemporer ekologi sangat luas. Misalnya, pelarangan deforestasi masif bisa dijustifikasi melalui prinsip ini. Menebang pohon untuk kebutuhan kayu sebenarnya boleh dalam Islam, namun ketika dilakukan secara masif dalam skala industri, hal ini menjadi jalan menuju bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kepunahan spesies.

Oleh karena itu, meskipun menebang pohon secara prinsip boleh, deforestasi masif harus dilarang karena merupakan dzariah atau jalan menuju kerusakan besar. Contoh lain adalah larangan membakar sampah secara terbuka. Membakar secara umum boleh dalam Islam, namun membakar sampah terutama yang mengandung plastik akan menghasilkan dioksin dan furan yang sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga harus dilarang sebagai penerapan sadd al-dzariah.

Metode Keempat: Istishab atau Menetapkan Hukum Asal

Istishab adalah metode ushul fiqh yang mempertahankan hukum asal suatu hal sampai ada dalil atau bukti yang mengubahnya. Prinsip dasarnya sederhana: jika sesuatu pada awalnya suci, maka tetap dianggap suci sampai terbukti najis; jika sesuatu pada awalnya halal, maka tetap halal sampai terbukti haram. Dalam konteks lingkungan, istishab memberikan perlindungan default terhadap ekosistem dan sumber daya alam.

Penerapan istishab dalam ijtihad ekologi bisa dilihat pada kasus hutan dan ekosistem alami. Hukum asal hutan adalah dilindungi dan tidak boleh dirusak, karena dalam hadits Nabi disebutkan bahwa Rasulullah melindungi kawasan-kawasan tertentu sebagai hima atau cagar alam. Oleh karena itu, hutan tetap harus dilindungi sampai ada izin yang sah dan prosedur yang benar untuk mengeksploitasinya, seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Tidak boleh seseorang atau korporasi langsung menebang hutan dengan dalih tidak ada larangan eksplisit. Demikian juga dengan air bersih: hukum asalnya adalah suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air tetap dianggap suci sampai terbukti ada pencemaran. Prinsip ini membebankan tanggung jawab kepada pihak yang mencemari untuk membuktikan bahwa air tidak tercemar, bukan sebaliknya.

Metode Kelima: ‘Urf atau Pertimbangan Adat Kebiasaan

‘Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip syariah. Keunikan ‘urf adalah sifatnya yang relatif dan bisa berubah sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Apa yang dianggap wajar di satu zaman bisa menjadi tidak wajar di zaman lain karena perubahan pengetahuan, teknologi, atau kondisi lingkungan.

Contoh paling jelas dari penerapan ‘urf dalam ijtihad kontemporer ekologi adalah perubahan hukum membuang sampah organik ke sungai. Di masa lalu, ketika populasi manusia masih sedikit dan sampah sebagian besar berupa bahan organik yang mudah terurai secara alami, membuang sampah ke sungai mungkin dianggap boleh karena sungai memiliki kemampuan untuk membersihkan diri secara natural.

Namun, kondisi sekarang sangat berbeda. Volume sampah meningkat drastis seiring pertambahan populasi, dan komposisi sampah berubah dengan adanya plastik, logam berat, dan bahan kimia yang tidak bisa terurai secara alami. Dengan demikian, meskipun dulu boleh, sekarang membuang sampah ke sungai menjadi haram karena ‘urf atau kondisi telah berubah. Kemampuan daya dukung lingkungan yang menurun dan dampak pencemaran yang semakin parah membuat praktik yang dulu boleh kini harus dilarang.

Lima Isu Ekologi yang Membutuhkan Ijtihad Kontemporer

Isu Pertama: Plastik Sekali Pakai dan Krisis Mikroplastik

Indonesia menghadapi krisis plastik yang sangat serius dengan produksi sekitar 64 juta ton sampah plastik per tahun, menjadikannya salah satu kontributor terbesar sampah plastik ke lautan dunia. Plastik sekali pakai seperti kantong kresek, sedotan, dan kemasan makanan menjadi penyumbang terbesar karena sifatnya yang digunakan sebentar namun bertahan ratusan tahun di lingkungan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah mikroplastik, yaitu partikel plastik berukuran kurang dari 5 milimeter yang telah ditemukan di tubuh ikan, air minum, bahkan plasenta manusia.

Namun hingga saat ini, belum ada fatwa komprehensif dari MUI yang secara spesifik membahas hukum plastik sekali pakai. Inilah mengapa ijtihad kontemporer ekologi sangat dibutuhkan untuk masalah ini. Pertanyaan yang harus dijawab adalah: apakah penggunaan plastik sekali pakai hukumnya haram, makruh, atau mubah dengan syarat tertentu? Melalui metodologi maslahah mursalah, kita bisa melihat bahwa dampak negatif plastik terhadap ekosistem laut dan kesehatan manusia adalah mafsadah yang nyata dan besar. Melalui sadd al-dzariah, penggunaan plastik sekali pakai adalah jalan menuju kerusakan lingkungan jangka panjang yang harus dicegah.

Rekomendasi ijtihad yang progresif namun realistis adalah membedakan antara penggunaan oleh industri dan individu. Untuk industri yang memproduksi atau menggunakan plastik sekali pakai dalam skala besar tanpa program daur ulang yang memadai, hukumnya adalah haram karena dampaknya yang masif. Sementara untuk individu, penggunaan plastik sekali pakai hukumnya makruh atau tidak dianjurkan, kecuali dalam kondisi darurat seperti untuk keperluan medis atau ketika tidak ada alternatif yang memungkinkan. Ini sejalan dengan kaidah fikih “al-hajat tunazzalu manzilah al-dharurah” atau kebutuhan mendesak bisa menempati posisi darurat.

Isu Kedua: E-waste dan Tanggung Jawab Produsen Elektronik

Revolusi digital telah membawa kemudahan luar biasa dalam kehidupan modern, namun juga menciptakan masalah baru: sampah elektronik atau e-waste. Indonesia menghasilkan sekitar 1,6 juta ton sampah elektronik per tahun, namun sistem pengelolaan yang ada hanya mampu mendaur ulang sekitar 10 persen. Sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir atau bahkan dibuang sembarangan, mencemari tanah dan air dengan bahan-bahan berbahaya seperti timbal, merkuri, kadmium, dan bahan kimia beracun lainnya.

Ijtihad kontemporer ekologi perlu menjawab dua pertanyaan utama terkait e-waste: pertama, bagaimana hukum membuang sampah elektronik sembarangan? Kedua, apakah produsen elektronik memiliki tanggung jawab syariah untuk mengelola sampah produk mereka? Melalui metode qiyas, e-waste dapat dianalogikan dengan sampah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 yang sudah ada precedent hukumnya dalam fikih. Illat atau alasan hukumnya adalah sama-sama mengandung bahan berbahaya yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan demikian, hukum membuang e-waste sembarangan adalah haram, sama seperti membuang limbah B3.

Melalui maslahah mursalah, kita juga bisa menetapkan kewajiban bagi produsen untuk menyediakan sistem take-back atau pengambilan kembali produk elektronik yang sudah tidak terpakai. Meskipun tidak ada nash eksplisit tentang tanggung jawab produsen, namun prinsip “man afasada syai’an fa ‘alayhi ishlahuh” atau siapa yang merusak sesuatu maka wajib memperbaikinya adalah prinsip umum dalam fikih.

Produsen yang menciptakan produk yang pada akhirnya menjadi sampah berbahaya memiliki tanggung jawab moral dan syariah untuk mengelola dampaknya. Rekomendasi ijtihad adalah mewajibkan recycle atau daur ulang e-waste, dan produsen harus menyediakan fasilitas pengumpulan dan pengolahan yang aman.

Isu Ketiga: Perubahan Iklim dan Tanggung Jawab Kolektif Umat

Perubahan iklim atau climate change adalah tantangan terbesar umat manusia di abad ke-21. Indonesia berkontribusi sekitar 1,8 gigaton setara CO2 per tahun, sebagian besar dari deforestasi, pembakaran lahan gambut, dan emisi transportasi. Dampaknya sudah mulai terasa: kenaikan permukaan laut mengancam kota-kota pesisir, cuaca ekstrem semakin sering terjadi, dan produktivitas pertanian menurun. Yang membuat masalah ini rumit adalah sifatnya yang global dan kumulatif, emisi yang dihasilkan satu negara berdampak pada negara lain, dan konsekuensinya baru terasa puluhan tahun kemudian.

Ijtihad kontemporer ekologi untuk perubahan iklim harus menjawab beberapa pertanyaan kompleks: apakah mitigasi perubahan iklim adalah kewajiban individu atau kolektif? Bagaimana hukum carbon trading atau perdagangan karbon? Apakah target net zero emission atau nol emisi bersih bisa dijustifikasi dalam syariah? Melalui maslahah mursalah dalam skala global, mencegah perubahan iklim adalah maslahah yang sangat besar karena menyangkut kehidupan jutaan bahkan miliaran manusia, terutama generasi mendatang. Dalam terminologi maqashid syariah, ini termasuk dalam kategori hifzh al-nafs atau menjaga jiwa dan hifzh al-mal atau menjaga harta, yang keduanya adalah daruriyat atau kebutuhan primer.

Melalui sadd al-dzariah, aktivitas yang menghasilkan emisi karbon berlebihan harus dicegah karena menjadi jalan menuju bencana iklim. Rekomendasi ijtihad adalah menetapkan mitigasi perubahan iklim sebagai fardhu kifayah atau kewajiban kolektif, artinya jika sebagian umat sudah melakukannya dengan baik maka yang lain terlepas dari kewajiban, namun jika tidak ada yang melakukannya maka semua berdosa. Carbon tax atau pajak karbon boleh bahkan dianjurkan sebagai instrumen ekonomi untuk mengurangi emisi, selama pendapatannya digunakan untuk program-program lingkungan. Adapun carbon trading atau perdagangan karbon bisa diperbolehkan dengan syarat ketat dan pengawasan yang kuat untuk menghindari greenwashing atau pencitraan hijau palsu.

Isu Keempat: Deforestasi Masif dan Batas Skala Eksploitasi

Hutan Indonesia yang merupakan paru-paru dunia terus mengalami pengurangan dengan laju sekitar 115.000 hektare per tahun. Deforestasi terjadi karena perluasan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Yang membedakan deforestasi modern dengan penebangan pohon tradisional adalah skalanya: jika dulu seseorang menebang beberapa pohon untuk kebutuhan kayu bakar atau membangun rumah, kini perusahaan menebang ribuan hektare hutan dalam waktu singkat dengan alat-alat berat.

Ijtihad kontemporer ekologi perlu menetapkan: pada skala berapa eksploitasi hutan berubah dari yang boleh menjadi yang haram? Apa sanksi yang sesuai dengan syariah untuk korporasi yang melakukan deforestasi ilegal? Melalui metode qiyas berdasarkan intensitas, deforestasi masif bisa dianalogikan dengan pembakaran lahan yang merusak dalam skala besar. Dalam fikih klasik, membakar lahan dalam jumlah kecil untuk bercocok tanam mungkin boleh, namun pembakaran yang menimbulkan kabut asap dan merusak kesehatan publik adalah haram. Demikian juga, menebang pohon dalam jumlah wajar boleh, namun deforestasi dalam skala industri yang merusak ekosistem adalah haram.

Melalui prinsip dar’ul mafasid atau menolak kerusakan yang didahulukan atas menarik manfaat, kerusakan ekologis dari deforestasi masif jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi jangka pendek. Rekomendasi ijtihad adalah menetapkan ambang batas skala: deforestasi lebih dari 1.000 hektare tanpa kajian lingkungan yang komprehensif adalah haram. Setiap proyek yang melibatkan pembukaan lahan dalam skala besar wajib memiliki AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan yang ketat dan independen. Korporasi yang melanggar harus dikenakan sanksi ta’zir berupa denda yang sangat besar, rehabilitasi lahan, dan bahkan pencabutan izin usaha.

Isu Kelima: GMO dan Etika Rekayasa Genetika

Genetically Modified Organisms atau GMO adalah organisme yang materi genetiknya diubah dengan teknologi rekayasa genetika modern. Di Indonesia, tanaman GMO seperti jagung dan kedelai digunakan untuk pakan ternak dan bahan baku industri, bahkan ada rencana pengembangan tanaman GMO untuk biofuel. Kontroversi GMO tidak hanya soal kehalalan, namun juga dampaknya terhadap ekosistem: apakah tanaman GMO bisa mencemari tanaman konvensional melalui penyerbukan silang? Apakah GMO bisa mengurangi keanekaragaman hayati?

Ijtihad kontemporer ekologi untuk GMO harus menjawab: apakah GMO halal atau haram dari perspektif fikih? Apa syarat keamanan yang harus dipenuhi agar GMO boleh digunakan? Melalui maslahah mursalah, GMO bisa memberikan manfaat seperti ketahanan pangan dan pengurangan penggunaan pestisida, namun juga membawa risiko yang belum sepenuhnya dipahami. Dalam fikih, ada kaidah “al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk” atau keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, namun juga ada prinsip kehati-hatian atau ihtiyath ketika menghadapi sesuatu yang baru dan berisiko.

Melalui metode istishab, hukum asal GMO adalah haram sampai terbukti aman, mengingat ia melibatkan manipulasi fundamental terhadap ciptaan Allah. Namun, jika melalui uji laboratorium yang ketat dan independen GMO terbukti aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan, maka hukumnya bisa berubah menjadi boleh. Rekomendasi ijtihad adalah: GMO boleh digunakan dengan syarat-syarat sangat ketat, termasuk harus lulus uji keamanan dari BPOM atau badan yang berwenang, harus ada labeling atau pelabelan yang jelas agar konsumen bisa memilih, harus ada monitoring jangka panjang terhadap dampak ekologis, dan tidak boleh memonopoli benih sehingga merugikan petani kecil. Untuk GMO yang mengandung gen dari hewan haram seperti babi, hukumnya tetap haram kecuali dalam kondisi darurat seperti untuk pengobatan penyakit yang tidak ada alternatif lain.

Proses Ijtihad Kolektif di Indonesia

Berbeda dengan masa klasik di mana ijtihad sering dilakukan oleh ulama individual, ijtihad kontemporer ekologi di Indonesia umumnya dilakukan secara kolektif melalui lembaga-lembaga keagamaan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI melakukan ijtihad melalui Komisi Fatwa yang beranggotakan ulama dari berbagai organisasi Islam dan ahli di bidang terkait. Proses ijtihad di MUI dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian dilakukan kajian mendalam oleh tim ahli, dilanjutkan dengan sidang pleno yang melibatkan puluhan ulama untuk berdiskusi dan bermusyawarah, hingga akhirnya dikeluarkan fatwa resmi. Contoh konkret adalah Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, yang menegaskan bahwa mengelola sampah dengan baik adalah wajib dan membuang sampah sembarangan adalah haram.

Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, melakukan ijtihad melalui forum Bahtsul Masail yang merupakan forum diskusi keagamaan tradisional NU. Metode Bahtsul Masail adalah membandingkan pendapat ulama dari berbagai kitab kuning klasik seperti Al-Umm karya Imam Syafi’i, Nihayatul Muhtaj karya Ar-Ramli, dan puluhan kitab referensi lainnya. Menariknya, meskipun menggunakan kitab klasik sebagai referensi, Bahtsul Masail NU seringkali menghasilkan fatwa yang sangat kontekstual dan progresif untuk masalah lingkungan. Misalnya, dalam salah satu keputusan Bahtsul Masail, NU menetapkan bahwa deforestasi yang merusak ekosistem hukumnya haram karena melanggar prinsip maqashid syariah dalam menjaga lingkungan untuk generasi mendatang.

Muhammadiyah, organisasi Islam modernis terbesar kedua di Indonesia, melakukan ijtihad melalui Majelis Tarjih dan Tajdid. Berbeda dengan NU yang lebih mengandalkan kitab klasik, Muhammadiyah menggunakan metode langsung ke Al-Quran dan As-Sunnah dengan pendekatan yang lebih rasional dan kritis. Dalam isu lingkungan, Muhammadiyah telah mengeluarkan beberapa keputusan Tarjih yang menegaskan pentingnya konservasi lingkungan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Muhammadiyah juga menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardh atau wakil Allah di bumi untuk menjaga kelestarian alam.

Namun, ijtihad kontemporer ekologi menghadapi beberapa tantangan serius. Pertama, dibutuhkan expertise ganda yaitu penguasaan mendalam terhadap ilmu fikih dan syariah di satu sisi, serta pemahaman sains ekologi modern di sisi lain. Sayangnya, belum banyak ulama yang memiliki kedua kompetensi ini secara bersamaan. Kebanyakan ulama menguasai fikih namun kurang memahami kompleksitas masalah lingkungan seperti siklus karbon, toksikologi, atau ekologi sistem. Sebaliknya, para scientist yang paham ekologi sering tidak memiliki latar belakang fikih yang memadai untuk melakukan ijtihad.

Tantangan kedua adalah adanya pressure atau tekanan dari industri dan politik. Fatwa lingkungan yang progresif sering bertentangan dengan kepentingan ekonomi korporasi besar, sehingga ada upaya untuk mempengaruhi atau bahkan menghalangi proses ijtihad. Beberapa ulama juga menghadapi dilema ketika harus mengeluarkan fatwa yang tidak populer di kalangan pengusaha atau pemerintah yang menjadi donatur lembaga mereka.

Solusi untuk tantangan ini adalah membangun kolaborasi erat antara ulama dan scientist dalam proses ijtihad. MUI dan organisasi Islam lainnya perlu melibatkan ahli ekologi, ahli kesehatan lingkungan, dan scientist lainnya dalam forum-forum fatwa, bukan hanya sebagai narasumber namun sebagai mitra dalam merumuskan pertimbangan hukum. Beberapa universitas Islam di Indonesia sudah mulai mengembangkan program studi yang mengintegrasikan fikih dengan sains lingkungan, dan ini adalah langkah yang sangat positif untuk menghasilkan generasi ulama yang melek ekologi.

Kesimpulan: Islam Tidak Ketinggalan Zaman

Ijtihad kontemporer ekologi membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang statis dan ketinggalan zaman, melainkan dinamis dan mampu menjawab tantangan paling kompleks di abad ke-21. Melalui lima metode ijtihad yang telah dijelaskan, yaitu qiyas atau analogi hukum, maslahah mursalah atau kemaslahatan umum, sadd al-dzariah atau menutup jalan kerusakan, istishab atau mempertahankan hukum asal, dan ‘urf atau pertimbangan adat yang berubah, para ulama memiliki toolkit metodologis yang lengkap untuk menggali hukum Islam bagi masalah-masalah lingkungan modern.

Lima isu ekologi yang telah dibahas dalam artikel ini, yaitu plastik sekali pakai, sampah elektronik atau e-waste, perubahan iklim global, deforestasi masif, dan organisme hasil rekayasa genetika atau GMO, menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer ekologi bukan hanya wacana teoritis namun sangat praktis dan mendesak. Setiap isu membutuhkan pendekatan ijtihad yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masalahnya, dan ini menunjukkan fleksibilitas metodologi ijtihad dalam merespons keragaman persoalan lingkungan.

Namun, ijtihad saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan aksi nyata. Untuk itu, ada beberapa call to action atau seruan untuk berbagai pihak. Pertama, para ulama dan lembaga keagamaan harus lebih aktif dan berani dalam ber-ijtihad untuk isu-isu ekologi, tidak hanya menunggu ada yang meminta fatwa namun proaktif mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan yang membutuhkan panduan syariah. Kedua, para scientist dan akademisi harus membuka diri untuk berkolaborasi dengan ulama, memberikan data dan analisis ilmiah yang akurat sebagai bahan pertimbangan ijtihad, serta membantu menerjemahkan konsep-konsep sains yang kompleks ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh ulama.

Ketiga, pemerintah harus mengadopsi fatwa-fatwa lingkungan ke dalam regulasi dan kebijakan publik, tidak hanya menjadikannya sebagai himbauan moral namun sebagai dasar hukum yang mengikat. Keempat, masyarakat luas terutama umat Islam harus mendukung dan mengamalkan fatwa-fatwa progresif tentang lingkungan, tidak hanya dalam ritual ibadah namun dalam kehidupan sehari-hari seperti mengurangi plastik, mendaur ulang sampah, dan memilih produk yang ramah lingkungan.

Untuk membantu implementasi ijtihad kontemporer ekologi, kami telah menyiapkan panduan lengkap yang bisa diunduh berjudul “Panduan Metodologi Ijtihad Ekologi untuk Ulama dan Praktisi”. Panduan ini berisi penjelasan detail tentang cara menerapkan lima metode ijtihad untuk berbagai kasus lingkungan, studi kasus fatwa lingkungan dari berbagai negara Muslim, dan template analisis untuk membantu ulama dalam merumuskan fatwa ekologi yang komprehensif.

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di bumi yang diberi amanah untuk menjaga dan melestarikan ciptaan-Nya. Ijtihad kontemporer ekologi adalah manifestasi dari amanah ini, upaya sungguh-sungguh umat Islam untuk memastikan bahwa agama mereka tetap relevan dan memberikan solusi nyata bagi krisis lingkungan yang mengancam kehidupan di planet ini. Dengan terus mengembangkan dan mengamalkan ijtihad kontemporer ekologi, umat Islam tidak hanya melindungi bumi untuk generasi masa depan, namun juga menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang benar-benar rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Siapa yang berhak berijtihad tentang masalah lingkungan? Secara formal, yang berhak berijtihad adalah mujtahid yang memenuhi syarat-syarat ilmiah seperti menguasai Al-Quran, hadits, bahasa Arab, ushul fiqh, dan maqashid syariah. Namun untuk ijtihad kontemporer ekologi, idealnya dilakukan secara kolektif oleh tim yang terdiri dari ulama yang memenuhi syarat mujtahid ditambah dengan ahli ekologi dan scientist yang bisa memberikan input ilmiah. Lembaga seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah di Indonesia memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa lingkungan melalui proses ijtihad kolektif.

Bagaimana jika fatwa MUI berbeda dengan fatwa NU atau Muhammadiyah? Perbedaan pendapat atau ikhtilaf dalam masalah furu’iyyah atau cabang adalah hal yang wajar dan bahkan sehat dalam tradisi Islam. Setiap lembaga memiliki metodologi dan referensi yang berbeda, sehingga bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda. Masyarakat Muslim bisa memilih untuk mengikuti fatwa lembaga yang mereka yakini metodologinya atau berkonsultasi dengan ulama yang mereka percayai. Yang penting adalah semua pihak menghormati perbedaan pendapat dan tidak saling mengkafirkan atau menyesatkan.

Apakah boleh ulama berijtihad tanpa konsultasi dengan scientist? Secara prinsip boleh, karena ijtihad adalah wilayah kewenangan ulama berdasarkan dalil-dalil syariah. Namun untuk masalah-masalah teknis seperti dampak mikroplastik, emisi karbon, atau keamanan GMO, input dari scientist sangat penting agar fatwa yang dihasilkan tidak keliru secara faktual. Ijtihad yang baik harus dibangun di atas pemahaman yang akurat tentang realitas masalah, dan di sinilah peran scientist menjadi krusial. Idealnya, proses ijtihad kontemporer ekologi melibatkan dialog intensif antara ulama dan scientist.

Bagaimana hukum teknologi hijau yang baru muncul seperti panel surya atau kendaraan listrik? Prinsip dasar dalam fikih adalah bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, atau dalam bahasa ushul fiqh disebut “al-ashlu fil asy-yaa’ al-ibahah”. Teknologi hijau yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan tidak mengandung unsur yang dilarang secara syariah seperti riba atau gharar, maka hukumnya adalah mubah atau boleh, bahkan bisa menjadi mustahab atau dianjurkan karena mendukung pelestarian lingkungan. Namun jika ada aspek yang bermasalah, misalnya pembiayaan dengan riba atau proses produksi yang eksploitatif, maka perlu dikaji lebih lanjut.

Apakah hasil ijtihad bisa berubah seiring waktu? Ya, hasil ijtihad bisa berubah ketika kondisi yang menjadi dasar pertimbangan berubah. Ini sejalan dengan kaidah fikih “la yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah” yang artinya tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat. Misalnya, fatwa tentang plastik yang mungkin awalnya membolehkan penggunaan karena belum diketahui dampaknya, bisa berubah menjadi makruh atau haram setelah terbukti dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan. Inilah yang membuat ijtihad kontemporer ekologi harus terus dilakukan secara dinamis mengikuti perkembangan sains dan kondisi lingkungan.

Internal Links:

- Fikih Lingkungan Islam: Panduan Lengkap (anchor: “fikih lingkungan islam kontemporer”)

- Ijtihad Plastik Sekali Pakai dalam Islam (anchor: “hukum plastik sekali pakai”)

- Ijtihad E-waste: Sampah Elektronik Perspektif Islam (anchor: “hukum sampah elektronik islam”)

- Ijtihad Climate Change: Islam dan Perubahan Iklim (anchor: “ijtihad perubahan iklim”)

- Ijtihad Deforestasi: Hukum Penebangan Hutan Masif (anchor: “hukum deforestasi dalam islam”)

- Metodologi Ijtihad Ekologi Modern (anchor: “metodologi ijtihad lingkungan”)

- Qawaid Fiqhiyyah Lingkungan (anchor: “kaidah fikih lingkungan”)

- Maslahah Mursalah dalam Ekologi (anchor: “maslahah mursalah lingkungan”)

- Fatwa MUI tentang Lingkungan

- Fiqh al-Bi’ah: Fikih Lingkungan Klasik

External Links: